Les rêves de richesse liés à des zones inexplorées ont toujours hanté l’imaginaire des hommes. Après l’ivresse suscitée par la conquête spatiale, vient celle de la découverte des fonds marins. Tout comme pour l’espace, ce songe collectif océanique est porté par trois forces : le vertige de l’exploration, la soif de connaissances scientifiques et l’espoir de retombées économiques.

On trouve deux façons d’envisager les richesses potentielles de l’océan : d’un côté, une mer stérile, lieu du silence et du froid, illustrée par les vers célèbres d’Homère : « Ulysse, regardant vers la mer inféconde, versant des pleurs » (Odyssée, Chant 1), tandis qu’à l’opposé, dans le merveilleux tableau de Botticelli, La Naissance de Vénus, la mer semble offrir à l’humanité à la fois richesse et beauté. Ainsi, la vision que nous avons de la mer dans son ensemble peut parfois paraître paradoxale : l’émergence d’un nouvel espace colonisable suscite bien des convoitises, mais le monde marin sera-t-il vraiment l’eldorado de demain ?

L’eldorado marin : substitut ou complément de l’eldorado terrestre ?

L’aspect financier, souligné par l’adjectif « économique », utilisé dans l’expression de « zone économique exclusive » (ZEE), est la notion cardinale de toute réflexion contemporaine sur l’océan. On est en droit de se demander pour quelle raison elle a été préférée à toute autre, par exemple « zone stratégique exclusive », « zone commerciale exclusive » ou « zone militaire exclusive ».

Il est logique de penser qu’à l’immensité de l’océan mondial (360 millions de kilomètres carrés, soit 71 % de la surface du globe et surtout 1320 millions de kilomètres cubes d’eau) doit correspondre une immensité de ressources disponibles, tant dans le domaine du vivant que dans le domaine des matières inertes. Le XXe siècle avait représenté une étape fondamentale, car la frontière entre le continent et l’océan a été franchie par une première ressource énergétique : les hydrocarbures.

Le XXIe siècle sera-t-il celui des minerais sous-marins ? Nodules, encroûtements, sulfures, terres « rares » (1) sont désormais les objectifs avoués de la conquête des fonds marins les plus directement accessibles. Une immense palette de produits d’origine marine – sel, coquillages, sable, pétrole et gaz, minerais, phosphates – font partie de cette panoplie. Bien d’autres ressources s’y ajoutent désormais, comme l’énergie directe, qu’elle soit marémotrice ou maréthermique. La matière vivante elle-même n’est pas étrangère à cette quête : colles, colorants, algues, ambre gris, huile, molécules à usage pharmaceutique ont fait ou font partie de l’extraordinaire catalogue des ressources disponibles.

Dans cet inventaire, il est nécessaire de faire un tri. De très nombreuses ressources, considérées par le passé comme essentielles, sont maintenant reléguées au rang d’accessoire ou de curiosité historique. Ainsi le sel, matière indispensable pour la conservation comme pour l’alimentation, a perdu beaucoup de sa valeur depuis l’invention de la réfrigération. Le pourpre tiré du coquillage murex (ou pourpre de Tyr) n’a plus d’intérêt qu’archéologique. Les coquillages (nacre, décoration, outils) n’ont plus qu’une utilité décorative depuis l’arrivée des boutons de chemise en plastique, même si les perles du golfe Persique ou de Ceylan gardent leur intérêt commercial.

Le sable pour la construction, les graviers (en placers) ont toujours leur intérêt, mais le commerce du corail est sévèrement réglementé. Les fanons de baleine, éléments indispensables pour la fabrication des parapluies et des corsets (!) jusqu’au début du XXe siècle, ne sont plus qu’un souvenir. À l’opposé et tirant son épingle du jeu, le pétrole a vu à la fin du XXe siècle son prix augmenter à la suite des conflits au Moyen-Orient, ce qui a justifié l’accélération des recherches offshore et « deep offshore ». Cela ne signifie pas pour autant qu’écumer l’océan n’ait plus qu’un intérêt marginal, bien au contraire. Reste que l’accessibilité à ces ressources n’a été possible qu’à la faveur d’une triple révolution, technologique, scientifique et juridique.

Une triple révolution. Une révolution technologique

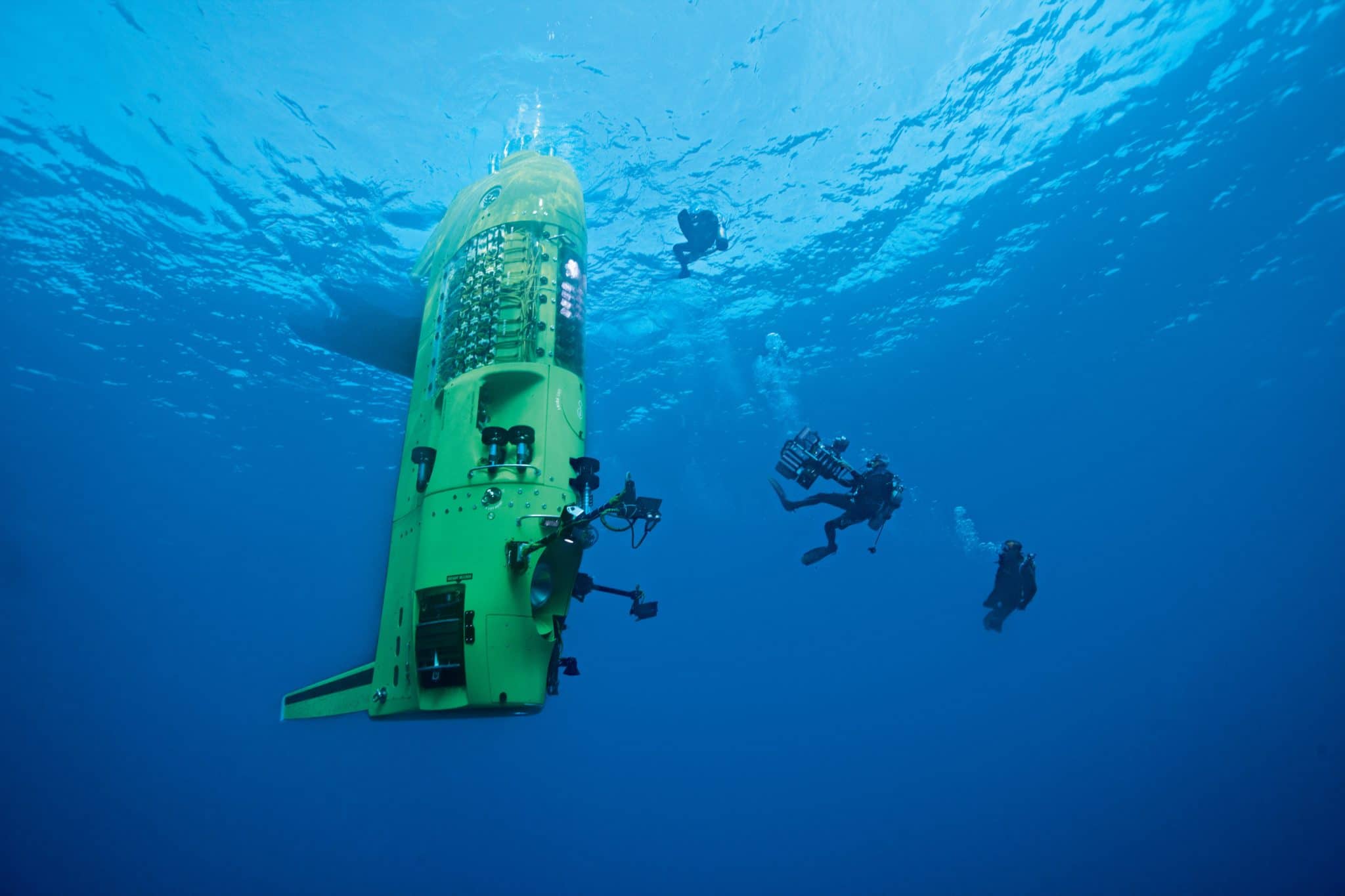

Jusqu’à l’époque contemporaine, l’homme ne s’était attardé que dans la pellicule superficielle de l’océan, soit en apnée (2), en scaphandre lourd ou simplement par la pêche ou la chasse marine. Les vrais progrès sont contemporains : la plongée « à vif », grâce à l’invention du scaphandre autonome (1943), fait atteindre des profondeurs de l’ordre de 80 mètres. Des mélanges respiratoires tels que le trimix (oxygène, hélium et azote) permettent, dans des conditions très difficiles, de dépasser les 200 mètres (les 500 mètres n’étant atteints que de façon très expérimentale grâce à la médecine hyperbare). Les plongées par engins submersibles, soit pilotés, soit autonomes, ont permis d’atteindre en 1934 la profondeur de 923 mètres (Dr William Beebe), en 1948 celle 3000 mètres (Pr Auguste Piccard), et en 1960 la profondeur extrême de 10 916 mètres (Jacques Piccard et Don Walsh), record battu très récemment par James Cameron (environ 10 998 mètres en 2012). Au-delà des records, ces expériences ont permis de reconnaître la nature des fonds marins et notamment de découvrir des sources hydrothermales en 1977 et la vie qui y est associée, bouleversant le dogme d’une vie impossible sans photosynthèse. Une longue route reste cependant à parcourir pour permettre une exploitation des richesses sous-marines profondes, le froid, l’obscurité et, surtout, la pression étant des obstacles redoutables.

Une révolution des sciences pures

L’année 1968 marque une date essentielle. À la suite des travaux de Wegener (Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, 1915, théorie de la « dérive des continents »), puis de R. S. Dietz (1961) et H. H. Hess (1962, théorie de l’expansion océanique), il revient à F. Vine & D. Matthews (1963) puis à X. Le Pichon (1968) de pouvoir restituer la chronologie de l’ouverture océanique (théorie de la tectonique des plaques), confirmant par là – tout en la modifiant – la théorie révolutionnaire de Wegener. L’océan apparaît ainsi comme la partie la plus jeune de l’écorce terrestre, s’agrandissant à partir des dorsales médio-océaniques dites zones d’accrétion (3 kilomètres carrés par an). Les fonds marins fournissent la clé de la compréhension générale de l’architecture de la planète.

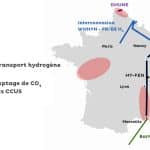

Géographiquement, deux secteurs recèlent l’essentiel des ressources minérales : les zones d’accrétion de part et d’autre des dorsales, trésor métallique par excellence, et les marges continentales, dont les bassins sédimentaires sous-marins hébergent les précieux hydrocarbures. Il s’agit de deux « provinces » océaniques fondamentalement différentes. Si les premières se situent en général en haute mer et donc en juridiction internationale, les secondes sont le plus souvent incluses dans les ZEE ; d’où des conflits d’intérêt et de délimitation des frontières. L’incompatibilité des deux localisations est flagrante.

Les évents volcaniques des dorsales océaniques, origine de sites métallifères, diffusent des eaux très chargées en sulfures et en oxydes, généralement sous forme de nodules, mais que les techniques actuelles ne permettent pas de récolter de façon rentable par 5000 mètres de fond. Les ressources potentielles sont cependant considérables. Les nodules les plus riches en ferro-manganèse (teneurs jusqu’à 50 %) se trouvent surtout dans le Pacifique nord-équatorial, de la Polynésie à l’Australie et au sud-est de Madagascar. Les nodules riches en plomb, cuivre, uranium, thorium et zirconium sont au large de l’Afrique orientale. En mer Rouge existe un gisement de 20 mètres d’épaisseur et de 50 kilomètres carrés qui contiendrait 3,2 millions de tonnes de zinc, 800 000 tonnes de cuivre, 80 000 tonnes de plomb, 4500 tonnes d’argent et même 45 tonnes d’or… Ce gisement étant à la verticale des ZEE superposables de l’Égypte, du Soudan et de l’Arabie saoudite, on imagine les conflits potentiels qu’il sous-tend.

Pour ne prendre que deux exemples emblématiques, 60 % des ressources mondiales en magnésium, indispensables pour les alliages aéronautiques, se trouvent en mer et les quantités d’hydrates de gaz naturel (HGN ou « clathrates », liquides dès –20°C, contre –163°C pour le GNL) atteignent deux ou trois fois les réserves de combustibles fossiles connus.

D’autres ressources sont disponibles : de l’eau douce, ou des sources d’énergie primaire basées sur le gradient thermique et sur la récupération de l’énorme énergie dissipée dans les marées, les houles et les vagues. L’énergie potentielle d’une vague de 100 m de long et de 1 m de haut peut être estimée à 333 kilojoules. Si la vague met une seconde à s’aplatir, la puissance dissipée peut être estimée à 300 kilowatts, et à environ 6000 kilowatts pour une vague de 2,5 mètres (conditions de tempête) (3). Les côtes du monde les plus favorisées sont comprises entre les latitudes 30° et 60° (dans l’hémisphère Sud en raison de la hauteur des vagues comme dans l’hémisphère Nord par la longueur des côtes concernées). On connaît notamment les potentialités de l’énergie marémotrice de sites à grand marnage, comme Fundy Bay (entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick au Canada) et la baie du mont Saint-Michel en France.

Une révolution juridique

La conception « naturelle » de la liberté d’action en mer (Grotius, Mare Liberum, 1609), où la mer est un espace ouvert aux navigateurs de tous les pays, fut remise en question par la conception plus restrictive du droit maritime de l’Anglais John Selden (Mare Clausum, 1635). La première doctrine a écrasé la seconde durant trois siècles. Le chemin, long entre ces deux conceptions, est jalonné d’étapes fort significatives.

Avant 1958, l’océan n’était conçu que dans sa dimension horizontale, se traduisant par une liberté absolue de communication indispensable aux thalassocraties. Le « Droit coutumier de la mer » resta donc inchangé de 1625 à 1958. Après 1958–1960, l’océan acquiert une dimension verticale et donc un volume dans lequel les aliments, l’énergie, les minerais prennent une place essentielle. La liberté d’exploitation des mers est alors sérieusement écornée. Enfin, les mutations s’accélèrent entre 1965 et 1974 par l’élargissement des eaux territoriales. L’océan Mondial est amputé d’une grande partie de sa surface, des détroits stratégiques sont contrôlés par les États riverains et certains pays deviennent incapables de surveiller un domaine immense.

La Conférence de Caracas (1974–1982), dite « de Montego Bay », mit un terme à ces conflits océaniques en créant quatre zones maritimes : une mer territoriale large de 12 milles (4), une zone contiguë de 12 milles supplémentaires, une ZEE (200 milles) réservée à l’État limitrophe et une extension possible à 350 milles. Ainsi, les États se sont appropriés l’Océan, autrefois vierge. Mais la virtualité de la possession n’en est-elle pas plus patente ? Faute de moyens d’intervention efficace contre toute mainmise illégale, les États ne sont-ils pas aussi démunis que Géronte dans les Fourberies de Scapin ? « Géronte : — Va‑t’en Scapin, va‑t’en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. / Scapin : — La justice en pleine mer ? Vous moquez-vous des gens ? (5) »

Sous le triple coup de boutoir de la géophysique, de la technologie et du droit, la conception immuable de l’Océan vole en éclats, tandis que s’effondrent les barrières tangibles qui semblaient – aux yeux des hommes – les conditions de sa stabilité éternelle. Mais le résultat est là : de nouveaux eldorados sont nés, qui attisent l’appétit des États et des institutions.

L’élargissement de la notion d’eldorado

Aux modes classiques d’enrichissement à partir du milieu marin, comme la pêche, la chasse, l’exploitation minérale, viennent désormais s’ajouter notamment le commerce maritime (dont la conteneurisation a décuplé la progression) et les travaux d’infrastructures nécessaires à l’économie immatérielle (avec par exemple l’extension des fibres optiques par les deux passages du Nord-Ouest et du Nord-Est). Mais l’un des eldorados marins les plus emblématiques actuellement est constitué par les molécules protégées par brevet. En effet, des molécules chimiques récemment découvertes sont issues d’organismes marins qui ont la particularité d’être mous, fragiles ou lents et donc incapables de survivre sans une protection chimique invisible, à l’instar de la trabectédine, molécule issue d’un tunicier (Ecteinascidia turbinata) utilisée dans les traitements anti-tumeurs et qui a reçu une autorisation de mise sur le marché en 2007 (molécule dorénavant synthétisée). La plupart de ces nouvelles molécules sont d’une part d’un très faible rendement (de l’ordre de moins d’un gramme, parfois de quelques milligrammes par tonne dans l’organisme marin) et d’une complexité extrême, ce qui en rend la synthèse souvent très ardue. Outre ces molécules à usage pharmaceutique pour traiter des maladies graves, on peut évoquer l’utilisation massive des algues pour la cosmétique qui en font l’une des richesses les plus prometteuses des fonds marins.

Enfin, les frontières maritimes instituées par la convention de Montego Bay ont créé un eldorado pour les activités illégales. Comme le note Cyrille P. Coutansais (6), l’adage « Les contrebandiers ont besoin de frontières » est plus que jamais pertinent. Établir des frontières maritimes revient à engendrer la contrebande et est donc un moyen de créer des richesses parallèles. De même qu’Al Capone affirmait sans rire que l’industrie du crime dopait l’économie américaine, le rôle économique de la piraterie contemporaine est mis au jour par certaines situations. Parfois, les pirates ne font que profiter des opportunités offertes par le nouveau droit de la mer. Attaquer un bâtiment à la limite des eaux internationales, puis se réfugier dans les eaux territoriales d’un État en faillite devient une pratique courante dans les zones sensibles comme le golfe de Guinée ou le détroit de Malacca. Mais d’autres motivations peuvent s’y ajouter : ainsi, le long de l’upwelling de Somalie, secteur très poissonneux et illégalement pillé par des flottes étrangères, une des missions avouées des pirates serait d’assurer la sécurité et les revenus de leurs nationaux. La flibuste serait-elle la réponse la plus appropriée à la création d’eldorados de demain ?

Face à cette menace, l’action des États peut au contraire éliminer la piraterie et œuvrer pour un commerce maritime sûr, lui-même source d’autres formes de richesses. Comme quoi, il est plus facile de désirer l’eldorado que d’en bâtir les fondations.

Notes

(1) On nomme terres « rares » un groupe de 17 oxydes métalliques aux propriétés voisines, oxydes issus du scandium (Sc, 21) et de l’yttrium (Y, 39) ainsi que des 15 « lanthanides » (lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhéum, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium).

(2) Comme les « femmes-poissons » japonaises (les Ama), pêchant les huîtres perlières, tradition maintenue à peu près intacte jusqu’à nos jours.

(3) Marine, 210, janvier 2006, p. 29–35.

(4) Cette première zone est la concrétisation de la théorie « Imperium terrae finiri ubi finitur armorum potestas » (un pays ne peut établir de juridiction exclusive sur des zones maritimes que dans la mesure où celles-ci pouvaient être défendues depuis le littoral – autrement dit jusqu’à une portée de canon), Van Bynkershoek, 1737.

(5) Molière, Les Fourberies de Scapin, Acte II, Scène 7.

(6) Cyrille P. Coutansais, Géopolitique des océans. L’Eldorado maritime, Ellipses, 2012, 240 p.

Légende de la photo ci-dessus : Image tirée de Deepsea Challenge 3D, film documentaire dans lequel le réalisateur canadien James Cameron entreprend d’être le premier homme à plonger en solitaire au fond de la fosse des Mariannes, le site connu le plus profond de la croûte terrestre, dans lequel il a établi en mars 2012 un record de profondeur en solitaire à 10 898 m de fond. S’il ne s’agissait que de la seconde fois qu’un homme descend à cette profondeur maximale, c’est parce que le coût de ce type d’opération est très élevé. Aujourd’hui, très peu d’hommes sont descendus en dessous des 4000 m et plus de 75 % de ces zones très profondes restent inexplorées. Parallèlement, les profondeurs des océans nous restent inconnues à 95 %. (© The Walt Disney Company France)