Hydrogen+ : Votre procédé Hynoca produit de l’hydrogène par thermolyse de la biomasse. Cette technologie a‑t-elle le potentiel pour répondre aux enjeux d’une production massive d’hydrogène renouvelable ?

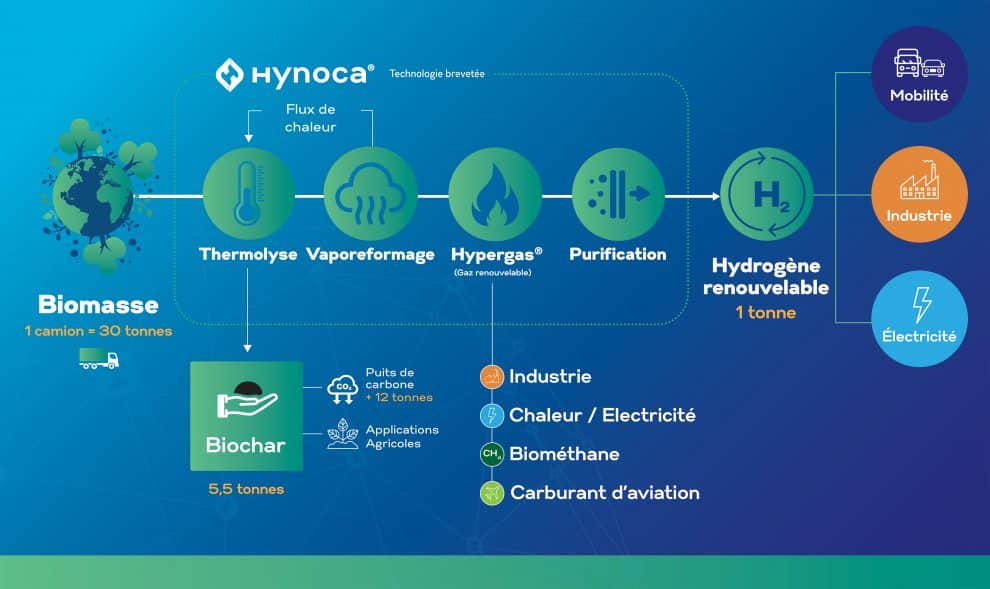

Philippe Haffner. L’objectif européen de production de 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable à horizon 2030 est très ambitieux et implique une approche pragmatique et technologiquement neutre pour espérer être atteint. Nous aurons donc besoin de toutes les solutions de production d’hydrogène pour un déploiement massif qui exige des infrastructures lourdes et encore inexistantes pour certaines technologies. Avec Hynoca, nous pouvons produire rapidement et localement des quantités d’hydrogène importantes sans infrastructure. Notre procédé consiste en une thermolyse à 500 degrés (absence d’oxygène) qui casse les molécules de la biomasse, suivie d’un vaporeformage qui permet de produire un hypergaz (gaz de synthèse riche en hydrogène).

D’un point de vue technique, ce procédé, après une première phase de mise en température, fonctionne sur le même principe que le procédé SMR (Steam Methane Reforming) qui produit la grande majorité de l’hydrogène dans le monde. La grande différence est que nous utilisons de la biomasse renouvelable et non du gaz fossile comme source d’énergie.

L’avantage du process de thermolyse est qu’il nous permet d’utiliser une très large diversité de biomasses (anas de lin, paille, résidus de bois, miscanthus, sarments de vigne, fumier, etc.) aujourd’hui inexploitée ou sous-exploitée. Plusieurs études nous permettent de répertorier la biomasse disponible en France, qui représente un potentiel énergétique de 1150 TWh2.

Tout n’est pas collectable à court terme, mais nous avons déterminé qu’un peu plus de 10 % de cette biomasse, sans conflit d’intérêts avec d’autres usages, représenterait environ 120 TWh2 de potentiel énergétique permettant de produire 1,3 millions de tonnes d’hydrogène par an, bien plus que les 680 000 tonnes d’hydrogène que constituent l’objectif français à horizon 2030. Pour atteindre les 6,5 GW de puissance installée en électrolyseur (objectif 2030), nous n’aurions besoin que de 10 millions de tonnes de biomasse sèche. Les seuls résidus de céréales plantées sur les 9,4 millions d’ha en France génèrent en moyenne 60 millions de tonnes par an de biomasse sèche, cela sans compter les cultures intermédiaires et sans le potentiel de valorisation des terres « marginales » (friches, terres polluées, bords de routes…) qui pourraient accueillir des végétaux comme le miscanthus ou le sorgho. Nous n’avons donc pas de problème de gisement, car la thermolyse de la biomasse peut exploiter tout type de biomasse.

Nous pouvons même utiliser des biomasses humides en les séchant grâce à la chaleur fatale de notre process. Celui-ci est conçu pour s’autoalimenter avec sa propre énergie. Notre technologie constitue par conséquent un potentiel de contribution important aux objectifs français de production d’hydrogène renouvelable, aux côtés d’’autres technologies comme l’électrolyse de l’eau à partir d’électricité renouvelable ou bas carbone.

Quel est l’usage du biochar qui est un co-produit de votre procédé de production d’hydrogène ?

Le biochar est en quelque sorte un charbon actif, c’est-à-dire une forme de charbon végétal constitué essentiellement de matière carbonée à structure poreuse, avec une surface spécifique supérieure à 250 m² par gramme. C’est parce que le biochar est un puits de carbone pérenne qu’il permet à la thermolyse d’être un procédé carbone négatif.

Le biochar capte lors de la thermolyse tous les éléments organiques et minéraux issus de la biomasse. Ces caractéristiques lui confèrent une haute valeur agronomique. Il permet un retour au sol du carbone organique sur du long terme, tout en améliorant la structure du sol en tant qu’amendement naturel. Il peut absorber plusieurs fois son poids en eau, ce qui permet au sol d’avoir des réserves hydriques particulièrement utiles avec les épisodes de sécheresses attendus en hausse. Il peut améliorer de 50 % la fertilisation des sols avec un bon rapport massique carbone sur azote, en favorisant le développement racinaire et le microbiote du sol grâce à sa surface importante qui sert de refuge aux microorganismes. Il est particulièrement intéressant sur les terres acides et drainantes (il remonte le pH). Autre intérêt agronomique, le biochar restitue les minéraux PK nécessaires aux cultures, réduisant les apports d’engrais. Pour l’agriculture, qui produit 19 % des émissions de CO2 en France, le biochar constitue l’une des manières les plus immédiates et économiques d’obtenir une baisse significative des émissions de GES.

Nous travaillons actuellement avec des chambres d’agriculture qui cherche à relever les multiples défis du monde agricole : permettre une souveraineté alimentaire, s’adapter aux changements climatiques tout en préservant la biodiversité, produire de l’énergie, augmenter les puits de carbone, améliorer l’assolement… Le monde agricole est en pleine révolution avec de nouvelles pratiques comme les couverts végétaux permanents. Notre procédé permet le retour au sol, mais aussi la valorisation des résidus de cultures et CIVEs ainsi que l’usage des terres délaissées, ce qui permet un modèle économique viable et circulaire dans les territoires. La biomasse végétale a un potentiel énergétique de 5,1 MWh/tonne anhydre.

Quel est votre empreinte carbone et quel déploiement envisagez-vous sur le territoire ?

Notre bilan CO2 est de — 12 kg de CO2/kg (nets)1 d’hydrogène produit. Cette analyse de cycle de vie complet comprend le process, la fabrication des unités de production, leur démantèlement, jusqu’au transport de la biomasse par camion dans un rayon de 100 km. Contrairement aux méthaniseurs qui peuvent être de petits projets à la ferme, notre procédé requiert une taille en général plus importante, avec un approvisionnement de biomasse sur un rayon de 50 à 100 km autour du projet. Ce périmètre permet d’envisager des capacités de thermolyse de 50 000 t/an de biomasse. Il est plus facile de transporter de la biomasse que de transporter de l’hydrogène. L’objectif est donc de capter la biomasse, mais aussi d’être au plus près des usages, car la chaîne logistique de l’hydrogène coûte très cher. Les usages sont donc dimensionnants pour nos installations.

Notre procédé permet d’obtenir un gaz très pur, en quelques minutes seulement, avec un taux de soufre résiduel quasiment nul et indétectable, utilisable directement pour les piles à combustible par exemple. Côté mobilité, une voiture va consommer 1 kg pour 100 km (soit environ 150 kg/an) et un véhicule lourd (bus, BOM, camion…) environ 8 kg/heure. Cela donne un ordre de grandeur des besoins en mobilité. Si, par exemple, nous avons en face une unité qui produit 1 000 tonnes par jour, nous aurons besoin de grandes flottes de véhicules lourds, d’usage industriel, de fabrication de carburant ou d’engrais de synthèse… Un vrai projet territorial impliquant de nombreux acteurs pour mettre en place une économie circulaire locale.

Par ailleurs, la pression et la température (30 bars et 250 °C) utilisées nous permettent de fabriquer facilement du e‑kérosène, en recombinant par catalyse l’hydrogène et le CO. Nous produisons un syngaz (l’hypergaz) idéal pour les réacteurs Fischer-Tropsch avec un process mature pour faire du kérosène de synthèse. Une vraie bioraffinerie… sans résidus de pétrole ! Le secteur aérien vient de subir un véritable traumatisme avec le Covid, le coût du kérosène, mais aussi les réglementations de quota carbone à venir, et cherche en urgence des solutions alternatives. Les compagnies aériennes n’ont plus beaucoup de choix pour leur empreinte carbone.

En attendant à horizon 2035 un hypothétique avion à hydrogène, nous proposons ce kérosène de synthèse immédiatement opérationnel à un coût économiquement viable.

Pouvez-vous utiliser les déchets organiques des collectivités ?

Oui, nous avons d’ailleurs des projets dans ce sens avec, notamment, le cimentier Vicat. Il nous parait clair que le procédé qui produit de l’hydrogène, de l’hypergaz ou du e‑carburant sans émission de polluant est économiquement et écologiquement plus intéressant que l’enfouissement ou l’incinération, y compris pour des déchets organiques. Nous nous inscrivons dans une logique d’économie circulaire. Pour ces déchets, notre biochar ne pourra pas servir à l’heure actuelle pour un retour au sol, mais il existe de multiples applications, allant des revêtements routiers au remplacement du coke en raffinerie par du biochar. Avec les déchets de collectivité, nous rentrons normalement dans le cadre de la directive européenne sur les énergies renouvelables car nous n’utilisons pas de matière primaire mais des résidus non recyclés.

Comment votre technologie s’insère-t-elle dans la stratégie hydrogène européenne ?

Certains députés européens, quelque peu idéologues, veulent exclure du champ de la révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables, les renouvelables primaires comme les déchets de forêt. Or, les forestiers ont besoin, pour produire in fine du bois d’œuvre, de gérer durablement leurs forêts et donc de procéder à des tailles végétales, pour lesquelles nous pouvons leur offrir un débouché économique pertinent tout en séquestrant plus de 50% de carbone.

Par ailleurs, il nous semble fondamental de ne pas considérer la production d’hydrogène renouvelable à travers le seul prisme de la technologie d’électrolyse de l’eau. La production de 10 millions de tonnes implique l’utilisation de 555 TWh d’électricité verte, ce qui correspond à peu près à l’ensemble de la production électrique française, ou à l’ensemble du parc éolien et photovoltaïque européen installé à ce jour. Rien qu’à l’échelle de la France on parle de 50TWh d’électricité, soit 1/10 de notre production électrique pour atteindre nos objectifs de production. Et tout cela sans considérer tous les autres besoins nécessaires à l’électrification des usages dans le cadre de la transition énergétique. Il est donc important de pouvoir considérer toutes les technologies afin de pouvoir diversifier notre approvisionnement énergétique.

En Europe, les directives se concentrent sur les technologies. Cela rend les règles complexes et bloque les innovations, en contradiction avec le principe légal de neutralité technologique. Aux États-Unis, les règles sont plus pragmatiques. Peu importe les techniques employées, on regarde les seuils de CO2 atteints. Par exemple, dans le cadre de l’Inflation Reduction Act, en dessous de 4 kilogrammes de CO2 par kilogramme d’hydrogène, celui-ci est vert. Je pense que le revirement et l’approche pragmatique des Américains vont faire réagir l’UE.

Où en est le déploiement de vos projets ?

Nos projets pour 2023 sont tous en cours, mais certains ont été retardés du fait du décalage de la politique d’appui, notamment en France. Cependant, avec le plan RepowerUE d’un côté et le revirement rapide des USA, nous avons de nouveaux projets en perspective sur les deux continents. Enfin, le déploiement de la demande en carburant de synthèse, notamment du SAF (biokérosène), parfaitement adapté à notre process, nous ouvre également de nouveaux partenariats, avec des cimentiers par exemple. Une nouvelle usine sortira dans deux ans, mais nous devrions disposer très prochainement de moyens transitoires pour assurer notre industrialisation sur lequels nous communiquerons sous peu.. Haffner Energy recrute fortement pour tous ces secteurs, pour des postes valorisants et une technologie d’avenir en plein essor.

Notes

(1) Analyse du cycle de vie réalisée par EVEA et l’ADEME

(2) Estimation de l’auteur sur la base de données extraites des études France Stratégie 2021, France Agrimer 2020, IGN 2018 & 2020 et Solagro 2018Agrimer 2020, IGN 2018 & 2020 et Solagro 2018