Nous passons 80 % de notre temps de vie dans des espaces clos, dans notre logement, notre lieu de travail et dans les transports. Nous sommes donc très exposés à un air souvent plus pollué que l’air extérieur. La problématique de santé dans les environnements intérieurs est associée à une exposition chronique aux polluants, et notamment aux composés organiques volatils (COV). Regroupés sous le nom de « syndrome du bâtiment malsain », les symptômes sont le plus souvent des irritations des voies respiratoires ou des maux de tête. Parmi les COV, le formaldéhyde fait l’objet d’une attention particulière. Ce composé gazeux à pression et température ambiante est très fréquent dans nos environnements intérieurs. Or le formaldéhyde est classé comme composé CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique) de catégorie 1B. Il est donc soumis à une valeur guide en air intérieur revue de façon plus restrictive depuis 2018.

Les sources des composés organiques volatils

Les COV peuvent être émis dans les espaces intérieurs par des sources directes, ou sources primaires. Les matériaux sont souvent identifiés comme des sources majeures, qu’ils soient associés au bâti (matériaux de construction, bois agglomérés, parquets, dalles de plafond), à l’ameublement (mobiliers constitués de panneaux de particules, mousses), ou à la décoration (peintures, revêtements). Les colles, les résines et les liants contenus dans ces matériaux sont des sources clairement identifiées et bien renseignées.

Pour identifier cette problématique, il existe depuis 2012 un étiquetage obligatoire de ces produits, classés en termes d’émission. Si les sources primaires associées au bâti sont aujourd’hui bien renseignées, celles liées aux activités et aux choix des habitants en termes de produits de consommation sont plus délicates à caractériser (activités de ménage, cuisine, tabagisme…). Par exemple, quel produit utilise-t-on pour faire le ménage, utilise-t-on des désodorisants, des parfums d’intérieur, aère-t-on régulièrement le logement ? Des travaux sont en cours dans notre laboratoire pour mieux caractériser les contributions de ces produits à la pollution intérieure. Nous avons travaillé récemment sur les émissions de produits d’entretien ainsi que sur leur élimination. Dernièrement l’impact des huiles essentielles sur la qualité de l’air intérieur (QAI) a fait l’objet de travaux dans notre laboratoire (à l’IMT Lille Douai) en partenariat avec le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) et en coordination avec l’Ademe.

Au-delà des sources primaires des COV, des sources secondaires existent qui résultent de la transformation de COV primaires. Généralement, ces transformations sont associées à des processus oxydants. Par ces réactions, d’autres types de COV se forment, parmi lesquels du formaldéhyde.

Quelles solutions face aux COV en air intérieur ?

Une approche dite « procédé destructif » a été envisagée voici une vingtaine d’années. L’idée consistait à faire passer l’air à traiter dans un dispositif de purification afin de détruire les COV. Ces dispositifs sont autonomes, placés directement dans une pièce afin d’en épurer l’air, ou bien intégrés sur une centrale de traitement d’air pour traiter l’air neuf entrant ou l’air recirculé.

La photocatalyse a été largement étudiée pour le traitement des COV en air intérieur, ainsi que les plasmas froids. Ces deux procédés ont en commun de viser l’oxydation des COV, idéalement leur transformation en CO2 et H2O. La photocatalyse est un procédé qui s’appuie sur la capacité d’un matériau, généralement le dioxyde de titane (TiO2), à adsorber et oxyder les COV sous irradiation aux rayons ultra-violets. Le plasma froid est un procédé où, sous l’effet d’un champ électrique intense, des électrons viennent ioniser une fraction de l’air qui circule dans le dispositif, et former des espèces oxydantes.

Les limitations techniques de ces dispositifs résident dans le fait qu’il faut canaliser l’air à traiter, le faire circuler dans un système et surtout alimenter en énergie les dispositifs de traitement. Par ailleurs, en fonction de la conception des dispositifs et de la nature de l’effluent à traiter (nature des COV, concentration, taux d’humidité…), certains dispositifs pouvaient conduire à la formation de sous-produits, dont le formaldéhyde… Aujourd’hui les normes disponibles pour cadrer l’évaluation des performances de ce type de dispositifs évoluent au fil des avancées technologiques.

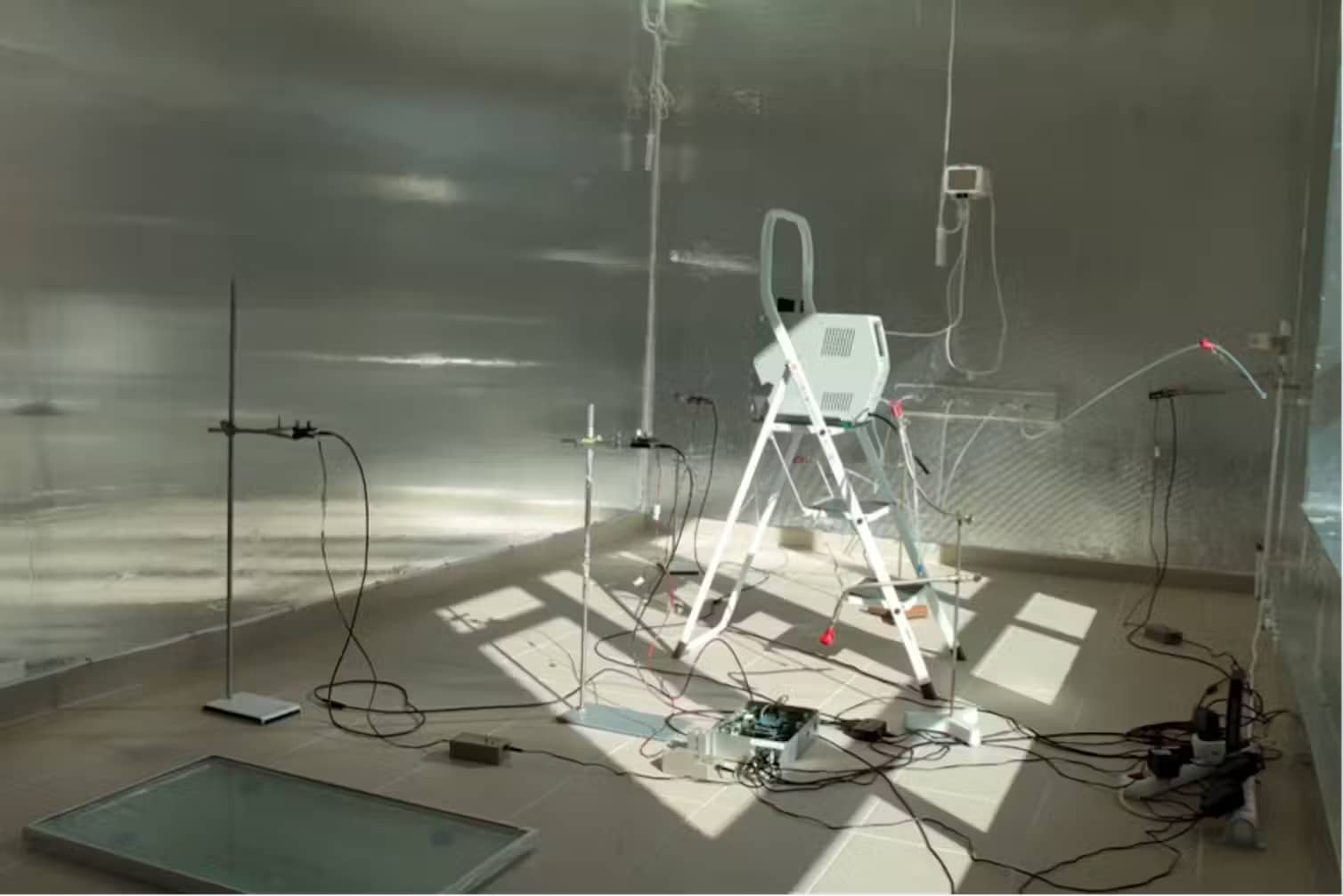

Ci-dessus : Pièce expérimentale Irina (Innovative Room for Indoor Air studies), IMT Lille Douai.

Depuis une dizaine d’années se développent les solutions de remédiation en air intérieur orientées sur l’adsorption des COV, c’est-à-dire leur piégeage. L’idée est d’intégrer dans les environnements intérieurs des matériaux avec des propriétés adsorbantes, afin de capter les COV. Sont ainsi apparus des matériaux de construction, des peintures, des dallages, des textiles intégrant dans leurs compositions des adsorbants et revendiquant ces propriétés.

Parmi ces matériaux adsorbants, deux approches se distinguent. Certains piègent les COV, et ne les réémettent pas, le processus est définitif et irréversible. Le « piège à COV » se remplit mais devient inopérant après un certain temps car saturé. Aujourd’hui, il apparaît plus judicieux de développer des matériaux dont les propriétés de piégeage sont « réversibles » : lors d’un pic de pollution, le matériau adsorbe le polluant, et quand la pollution diminue, comme lorsqu’on aère la pièce par exemple, le polluant est évacué.

Ces matériaux sont actuellement en cours de développement par des acteurs académiques et industriels. Il est intéressant de constater que si les matériaux étaient considérés il y a vingt ans comme des sources de polluants en air intérieur, aujourd’hui ils sont envisagés comme des puits de polluants.

Comment tester les fonctions dépolluantes de ces nouveaux matériaux ?

Plusieurs verrous techniques et scientifiques demeurent, quelle que soit la stratégie de remédiation adoptée. Le plus important est d’être capable de tester ces nouveaux matériaux à l’échelle 1:1, tels qu’ils seront utilisés par le consommateur final, dans la « vraie vie ».

Il faut donc être capable de tester ces matériaux dans une pièce de taille réelle, avec des conditions représentatives d’atmosphères intérieures réelles, tout en maîtrisant parfaitement les paramètres environnementaux. Cet aspect technique est un des enjeux majeurs en recherche actuellement en QAI puisqu’il détermine la représentativité et donc la validité des résultats obtenus.

Au sein de notre laboratoire, nous avons développé voici quelques années une enceinte de grand volume. Il s’agit d’une véritable pièce de 40 m3, appelée IRINA (Innotive Room For Indoor Air Studies) dans laquelle il est possible d’entrer. Elle fut, il y a neuf ans, la première pièce expérimentale à échelle 1:1 complétement contrôlée et instrumentée en France. Depuis son développement et sa validation, elle a accueilli de nombreux projets de recherche et nous la faisons évoluer et progresser techniquement chaque année. Elle permet de recréer la composition de l’air intérieur d’une maison à ossature bois, d’un appartement au-dessus du périphérique parisien, d’un bloc opératoire, et même d’une cabine d’avion moyen-courrier ! Grâce à elle, il est donc possible d’étudier la qualité de l’air intérieur et les dispositifs de traitement dans des conditions réelles. Connectés à cette pièce, nous disposons d’une multitude d’instruments de mesure, par exemple pour mesurer les COV, ou pour suivre la concentration d’un COV spécifique, comme le formaldéhyde.

En partenariat avec : theconversation.fr