L’importance prise par l’Asie dans un certain nombre de secteurs industriels n’est plus à démontrer. Mais s’il est un domaine dans lequel le rôle prépondérant et même moteur du continent est absolument incontournable, c’est celui de la pêche et de l’aquaculture.

La population du continent asiatique, déjà considérable et forte notamment de celle des deux pays les plus peuplés de la planète, poursuit sa croissance. Ses traditions alimentaires sont marquées dans certains cas par des interdits traditionnels et religieux portant plutôt sur les produits carnés. Les régimes alimentaires évoluent par ailleurs pour rejoindre des niveaux d’apports caloriques plus élevés, correspondant à la sortie de la pauvreté de nombreux pays de l’Asie émergente. Le continent, depuis le Pakistan jusqu’à la Corée, est largement ouvert sur des mers intérieures, comme en Asie du Nord, ou sur des océans riches en ressources, comme en Asie du Sud et du Sud-Est. De plus, naturellement, l’un des pays asiatiques les plus peuplés depuis longtemps, le Japon, insulaire, est l’un des pays au monde où la culture de la mer, et de la pêche en particulier, est la plus ancrée.

État des lieux et mise en évidence du rôle global de l’Asie

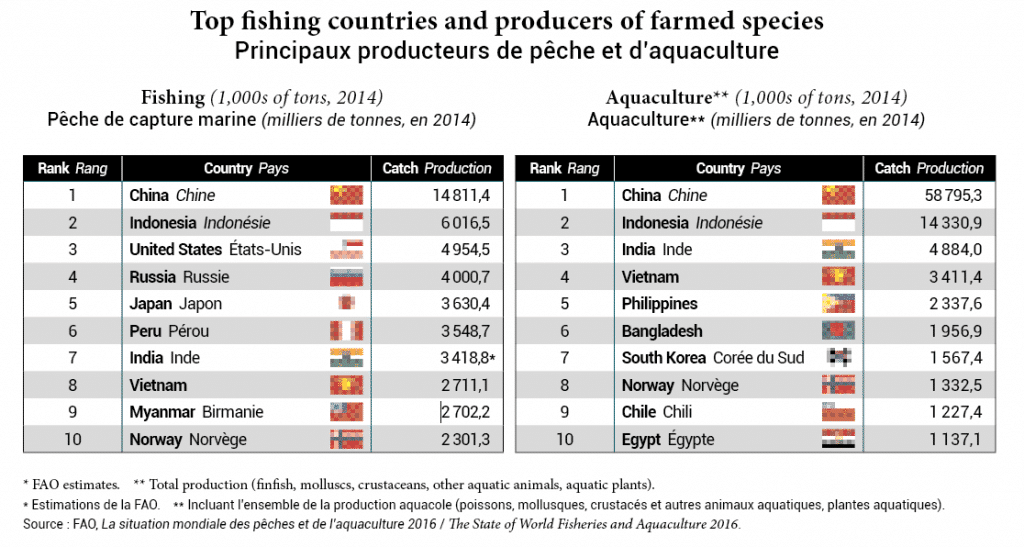

Les chiffres absolus (1) et la croissance, que ce soit dans les secteurs traditionnels de la pêche ou de l’aquaculture, sont impressionnants. Actuellement, près de 75 % des bateaux de pêche dans le monde (environ 5 millions de bateaux) sont asiatiques, toutes tailles confondues, et plus de 80 % des populations travaillant dans les secteurs de la pêche ou de l’aquaculture résident en Asie. Par ailleurs, sur les 18 premiers pays actifs dans le secteur de la pêche, 10 sont asiatiques. Les chiffres concernant l’aquaculture sont encore plus impressionnants puisque 94 % des travailleurs de ce secteur se trouvent en Asie, où elle existe depuis longtemps sous sa forme traditionnelle, indépendamment des développements récents et des techniques nouvelles. Par ailleurs, ce sont des producteurs asiatiques qui pêchent la moitié des 100 millions de tonnes de poissons retirées des eaux chaque année, un chiffre en cohérence avec la part que ce continent représente dans la population mondiale. Quant à la Chine, elle est à la fois le premier producteur, le premier exportateur et le troisième importateur du secteur.

Plusieurs éléments permettent d’affiner ce tableau. Tout d’abord, il faut rappeler qu’une partie de l’Asie est continentale, ce qui pondère considérablement la corrélation entre chiffre absolu de population et influence sur le secteur (les populations continentales représentant près de 10 % de la population asiatique totale). Par ailleurs, par rapport à une consommation moyenne mondiale de 20 kg de poisson par habitant, l’Asie se situe à un niveau pratiquement deux fois plus important (38 kg/habitant), les progressions de pays nouvellement enrichis – tels que la Chine, une fois encore – ayant contribué récemment à l’augmentation de cet écart.

Pourquoi une telle domination ?

La plupart des pays de l’Asie orientale ont un accès à la première zone de pêche mondiale, qui se situe dans le Pacifique nord-ouest (24 % environ de la pêche totale). Cela explique aussi la « physionomie » des acteurs, importateurs et exportateurs, mais aussi consommateurs des produits de la pêche dans le monde.

Le poids relatif encore plus important de l’aquaculture asiatique s’explique à la fois par l’histoire longue, par l’histoire contemporaine et par les traditions. En effet, en raison du penchant particulièrement marqué des cuisines asiatiques (surtout chinoise et japonaise) pour le « frais », l’accès aux ressources vivantes, y compris sur les marchés où le poisson s’achète souvent sous cette forme, est privilégié. C’est donc depuis très longtemps que la consommation de produits marins ou aquatiques de façon générale est associée à l’aquaculture, même si la dénomination de l’activité elle-même est récente. L’Asie a pratiqué l’aquaculture (avec la présence systématique de bassins d’agrément ou d’élevage, destinés ou non à la consommation des propriétaires) comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, pourrait-on dire plaisamment. L’élevage ou le maintien en milieu de « survie » de poisson pêché est ainsi soit une transition entre la pêche et la consommation, soit une extension progressivement systématisée de la filière alimentaire. De grands groupes issus de l’industrie agroalimentaire « généraliste » se sont développés dans ce secteur et sont ainsi devenus les leaders en Asie, mais aussi au-delà (2). L’exemple le plus fameux est assurément celui du groupe d’origine thaïlandaise connu désormais sous le nom de CP, précédemment Charoen Pokphand, fondé au début du XXe siècle en Thaïlande par deux frères issus de la diaspora chinoise, et initialement actif dans différents élevages, dont le porc, ainsi que dans l’alimentation animale. Au milieu du XXe siècle, la diversification dans l’aquaculture (élevage de crevettes, d’abord en Thaïlande, puis dans des filiales asiatiques, à commencer par l’Indonésie) a été un levier puissant de développement pour ce groupe qui représente environ 10 % du PIB de la Thaïlande à travers ses différentes activités. De même, les sogo soshas [NdlR : maisons de négoce] japonaises se sont intéressées au secteur de la pêche, au négoce de poisson (rappelons l’existence du plus grand marché aux poissons du monde à Tokyo, Tsukiji), à l’aquaculture… Le groupe Mitsubishi a même lancé une offre de rachat sur le leader norvégien du saumon d’élevage, Cermaq. La croissance de ce secteur reste supérieure à 7 % par an en Asie et a été très forte jusqu’en 2013, comme le montre une étude importante de la revue Nature (3) publiée à cette date. Chine, Inde, Vietnam, Indonésie et Bangladesh représentent à eux seuls 80 % de la production mondiale aquacole. La Norvège, premier producteur mondial de saumon, est sixième.

Les enjeux du futur pour 2030

Dans une perspective où l’approche commune des ressources de la planète devient une préoccupation majeure et fait l’objet de concertations nombreuses et planifiées, il apparaît évident que, d’une part, les ressources maritimes, halieutiques, issues de l’aquaculture, ou d’autres produits de la mer peuvent apporter de nombreuses solutions aux questions de sécurité alimentaire, mais que, d’autre part, ces domaines présentent de nombreuses difficultés en matière de contrôle, de respect des réglementations et d’application de quotas. À cet égard, les campagnes de Greenpeace ont mis en évidence depuis longtemps les infractions japonaises, en particulier dans la capture de cétacés. Mais ce phénomène extrêmement spectaculaire occulte des tendances similaires plus discrètes, qui font de la ressource maritime un enjeu majeur pour les grands équilibres écologiques et alimentaires mondiaux. C’est pourquoi, le 25 septembre 2015, les États membres de l’Organisation des Nations Unies ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable (ODD). Il s’agit d’un ensemble de 17 objectifs ambitieux assortis de 169 cibles qui doivent guider l’action des gouvernements, des organismes internationaux, de la société civile et d’autres institutions au cours des 15 années suivant la promulgation du programme, c’est-à-dire les années 2016 à 2030. Ayant vocation à devenir le centre de gravité, dans ce domaine des ressources halieutiques comme dans de nombreux autres, l’Asie tient un rôle majeur dans l’accomplissement des objectifs fixés par ces plans.

Main basse sur les ressources halieutiques : la menace chinoise ?

Les groupes actifs dans le secteur continueront de prendre de l’importance, les pays souverains seront impliqués comme ayant largement droit au chapitre au titre de la sécurité alimentaire qu’ils doivent assurer à leur population. Les « COP », conference of parties, qui portent sur les questions environnementales et surtout climatiques ont été largement influencées par les choix, les positions et les directions suggérés et négociés par les grands acteurs asiatiques dans les dernières années. De même, les futures discussions et négociations sur les sujets de la pêche auront à tenir compte des impératifs, des attentes, et des évolutions de la région. L’un des problèmes posés par la montée en puissance de l’Asie est en effet, encore plus que pour n’importe quel autre continent, la combinaison de la taille critique et de l’importance relative des pratiques illégales issues des pays asiatiques. « Surpêche » et usurpation de droits à pêcher dans des zones éloignées sont la marque d’un certain nombre d’acteurs issus du continent asiatique. La Chine n’est pas la seule, même si sa revendication de souveraineté sur la mer de Chine du Sud et les accrochages entre « bateaux de pêche » en mer de Chine de l’Est l’ont mise sur le devant de la scène. On l’a vu en particulier avec le différend sur les « Senkaku-Diaoyutai » – les bien nommées îles « de pêche » ou de « pêcheurs ». Parmi les enjeux stratégiques nombreux que présentent les domaines maritimes disputés entre pays asiatiques ou revendiqués par la Chine, celui des ressources halieutiques pourrait à lui seul justifier ces tensions.

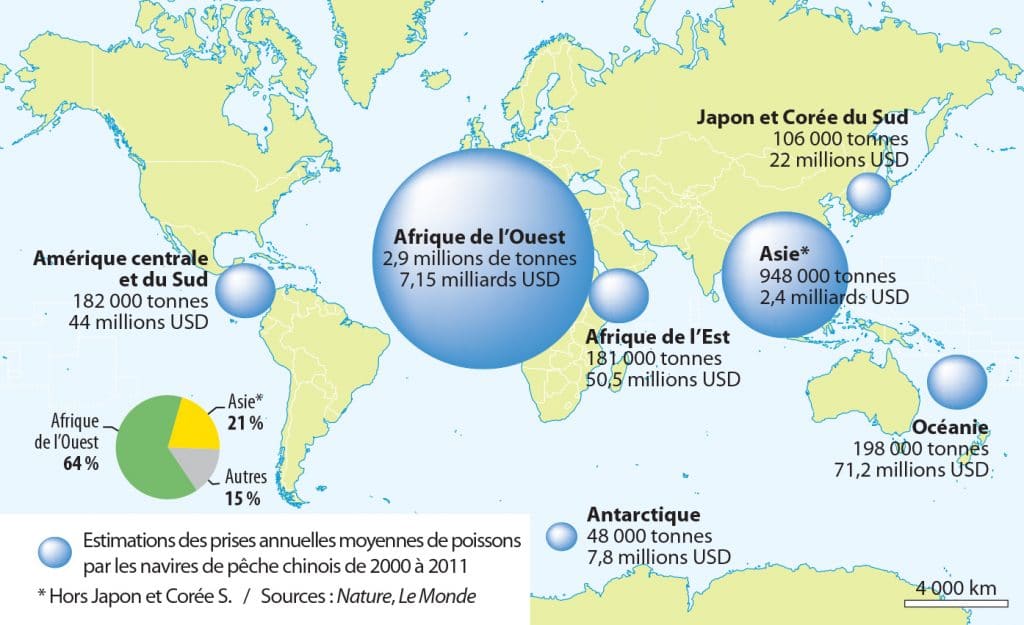

En outre, à la suite d’une projection lointaine japonaise qui, historiquement, était liée à des produits de la mer spécifiques comme le thon rouge ou certaines variétés de mollusques, la projection chinoise se fait depuis longtemps sentir bien au-delà des eaux relevant des « zones économiques exclusives » (ZEE, définies légalement comme des lieux où les pays limitrophes peuvent exercer leurs activités lucratives) : le Pacifique sud est largement exploité, jusqu’en Polynésie française, par des bateaux chinois. Plus que de cibler des variétés de poissons particulières, la motivation de cette pêche relève de la sécurité alimentaire nationale et de la survie économique pour les entreprises de pêche chinoises. La carte ci-contre indique clairement les résultats de ces projections hors des eaux relevant des ZEE.

Selon les rapports de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les études publiées dans Nature (voir carte), « les navires de pêche chinois ont siphonné, loin de leurs côtes, entre 3,4 millions et 6,1 millions de tonnes de poissons par an entre 2000 et 2011. Dans le même temps, Pékin ne déclarait que 368 000 tonnes de poisson en moyenne auprès de la FAO, c’est-à-dire douze fois moins que la réalité estimée par les spécialistes des ressources halieutiques. La valeur du poisson débarqué de l’étranger par la Chine s’élèverait à 8,9 milliards d’euros chaque année. Non seulement la Chine sous-estimerait donc considérablement le produit de sa pêche à l’extérieur, mais elle surestimerait à l’inverse ce secteur dans ses eaux territoriales – faute de statistiques réalistes accessibles au public, les chercheurs engagés dans ce travail ont recoupé les données publiées par différents pays à propos de leurs propres ZEE.

La préoccupation chinoise pour la sécurité alimentaire est connue assurément, et elle s’est manifestée dans de nombreux domaines d’influence. Elle est naturellement assumée au niveau le plus officiel et a pu conduire, dans le passé, à des comportements d’agriculture intensive et à l’épuisement des sols, voire à la désertification. Il serait relativement aisé d’extrapoler ici ce type de comportement, qui peut apparaître relativement court-termiste, mais qui, comme en matière de climat, peut se justifier s’il associe à cette gestion de l’urgence l’investissement, la planification et l’expérimentation de méthodes alternatives permettant de mettre fin à ces pratiques. Comme dans un certain nombre de sujets liés à la gouvernance chinoise, il n’y a probablement pas d’autre choix que d’« engager les parties prenantes » chinoises et de prendre au mot leur souhait de participer à la mise en place de règlements ; mais, comme dans d’autres domaines aussi, et plus encore dans celui-ci, l’interférence avec des initiatives privées, typiquement axées sur la rentabilité, voire la survie, rend la tâche de « normalisation » des pratiques chinoises difficile. Encore s’agit-il là d’un pays engagé dans un processus de responsabilisation affichée vis-à-vis des instances de gouvernance globale. La forte compétition fait cependant craindre que les acteurs importants qui se trouvent en Asie ne soient encore moins « gérables » que la Chine à l’avenir. L’identification des enjeux et des objectifs à atteindre d’ici à 2030, mentionnée plus haut, aura été une étape importante, confirmant l’importance de ce nouveau « centre de gravité halieutique de l’Asie ». Mais le respect de ces urgences et l’efficacité des mesures de vérification et de contrôle, voire des sanctions, restent les clés à trouver pour résoudre ces questions critiques des décennies à venir.

[mks_accordion]

[mks_accordion_item title=“Top fishing countries and producers of farmed species”] [/mks_accordion_item]

[/mks_accordion_item]

[/mks_accordion]

[mks_accordion]

[mks_accordion_item title=“China’s fishing fleet : the ocean’s new pirates ?”]

[/mks_accordion_item]

[/mks_accordion_item]

[/mks_accordion]

Notes

(1) Les chiffres indiqués sont issus de rapports de la FAO, sauf mention contraire.

(2) Voir à ce sujet sur le site de l’IRASEC (http://www.irasec.com/ouvrage130) une partie pertinente de l’étude concentrée sur l’Asie du Sud-Est et réalisée par Roland Poupon (Bangkok, avril 2016).

(3) Daniel Pauly, Ray Hilborn et Trevor A. Branch, « Fisheries : Does catch reflect abundance ? », Nature, vol. 494, n° 7437, 21 février 2013 (https://www.nature.com/articles/494303a).