Au terme d’âpres négociations, les pays réunis à la conférence climat de Charm el-Cheikh (6–18 novembre 2022) sont parvenus à un accord sur la question des financements climatiques, via la création d’un fonds « pour pertes et dommages ».

Dans sa décision finale, la COP27 ouvre ainsi la perspective d’un élargissement des transferts financiers des pays riches vers les pays moins avancés.

En l’absence de tels transferts, il n’y a pas de chemin praticable vers le 1,5 °C, la cible ultime introduite par l’Accord de Paris.

Avec cette question des financements au centre des négociations, la COP27 de Charm el-Cheikh promettait un bras de fer entre le Nord et le Sud. Elle n’a pas déjoué les pronostics et l’Afrique, fortement représentée (avec 2,3 fois plus de délégués qu’en 2021), y a donné de la voix.

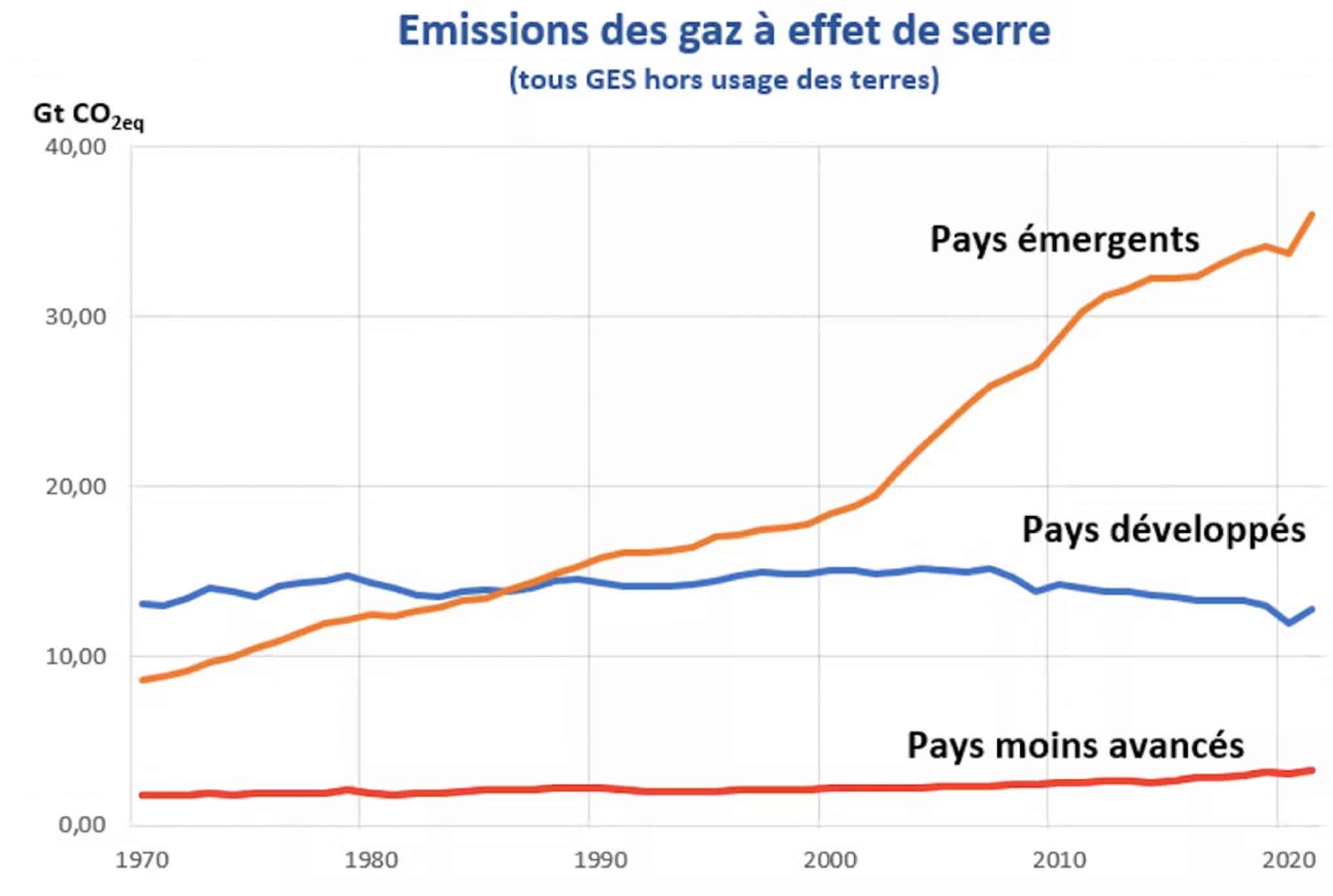

Cette polarisation des débats entre pays riches et ceux moins avancés ne doit pas toutefois faire oublier le rôle crucial des pays émergents (la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Indonésie, etc.) pour affronter le réchauffement global. Ce groupe de pays contrôle en effet plus de 60 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

C’est de lui que dépend au premier chef la décrue de ces émissions.

Dynamique des émissions de gaz à effet de serre en fonction de la situation économique des pays. Données PBL , Author provided

Financements climatiques, un contentieux aux causes multiples

Sous l’impulsion des États-Unis, les pays développés ont promis en 2009 de transférer au moins 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 vers les pays en développement au titre de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique.

En 2015, la promesse a été inscrite dans l’Accord de Paris. En 2020, le compte n’y était pas (83 milliards selon l’OCDE). Et il ne devrait pas l’être avant 2023, d’après le Climate Finance Delivery Plan.

Une seconde pomme de discorde concerne l’interprétation de l’article 8 de l’Accord de Paris sur l’approche concertée face aux « pertes et dommages » induits par le réchauffement climatique. Les pays moins avancés ou insulaires, lourdement impactés, revendiquent des transferts au titre de ce qu’ils appellent la « dette climatique » des pays riches en se heurtant jusqu’à présent à un front du refus.

Les pays moins avancés n’ont pas accès à des financements parfois conséquents que peuvent obtenir certains pays émergents au titre de la reconversion de leurs infrastructures énergétiques. L’Afrique du Sud et l’Indonésie ont par exemple respectivement obtenu 8,5 et 20 milliards de dollars pour accélérer la sortie du charbon dans le cadre de partenariats avec des pays développés.

Le contentieux est enfin attisé par l’aggravation récente de la précarité énergétique et de l’insécurité alimentaire dans le monde.

L’année 2022 risque d’être celle du premier recul depuis plusieurs décennies du nombre de personnes ayant accès à l’électricité. Aujourd’hui, la guerre en Ukraine se conjugue à la récurrence des chocs climatiques pour renchérir les denrées de base qui deviennent inaccessibles pour les plus pauvres et font dramatiquement remonter la faim dans le monde, effaçant plusieurs décennies de progrès.

L’élargissement des financements

Obtenue à l’arrache durant les deux derniers jours de la conférence, la décision finale de la COP27 va élargir les financements climat de trois façons principales.

Primo, la COP27 a entériné le principe d’un mécanisme dédié au financement des pertes et dommages. C’est une victoire, imposée par les pays moins avancés et les États insulaires qui ont rompu le front uni des pays riches. Elle a été facilitée par la médiation de l’Union européenne, plus ouverte que les États-Unis sur la question.

Reste à négocier le détail du dispositif, notamment le périmètre des donateurs (positionnements des pays émergents ?) et les règles conditionnant l’accès à ces nouveaux financements.

Secundo, les pays se sont entendus pour accroître les financements climat traditionnels, notamment ceux au titre de l’adaptation, avec un accent sur l’agriculture pour faire face à l’insécurité alimentaire. Ces financements additionnels doivent permettre de dépasser les 100 milliards promis en 2009.

Tertio, les deux mécanismes de l’article 6 sur les marchés carbone constituent une troisième source de financement. Celui concernant les États (article 6.2) peut déjà être utilisé, des pays comme le Japon et la Suisse étant prêts à financer par ce biais des réductions d’émission dans d’autres pays.

Il faudra attendre 2024 pour que les acteurs privés puissent accéder à ce type de marché (article 6.4), ce qui facilitera la mobilisation des capitaux privés sans laquelle il ne peut y avoir de changement d’échelle des financements climatiques internationaux.

D’autres leviers ont été évoqués sans qu’un consensus permette de les inclure dans les décisions de la COP. Le plus puissant serait la création d’une ressource dédiée, assise sur la taxation des énergies fossiles, ou mieux celle des émissions de CO2.

Le mauvais débat sur le 1,5 °C

L’inscription de l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C relativement à l’ère préindustrielle avait constitué une victoire des pays moins avancés et des petits États insulaires qui en avaient fait, en 2015 à la COP21, une condition de leur adhésion à l’Accord de Paris.

Paradoxalement, la question du 1,5 °C est redevenue un objet de débat au moment où ces pays ont obtenu une seconde victoire dans la négociation. Selon certains, le 1,5 °C serait irréaliste, au dire même des scientifiques. Un point à clarifier.

Dans tous les scénarios climatiques analysés dans le 6e rapport du GIEC paru en 2021–2022, on atteint un réchauffement de 1,5 °C d’ici une à deux décennies, pour être ensuite légèrement dépassé. En aucune manière, cela signifie que l’objectif de 1,5 °C est inatteignable. Cela implique en revanche de prolonger les réductions d’émission une fois la neutralité climatique atteinte, pour passer en régime d’émissions négatives et faire retomber ensuite la hausse du thermomètre à 1,5 °C.

La couverture du magazine britannique pour l’ouverture de la COP27. The Economist

Ce mauvais débat sur le 1,5 °C a pollué les discussions sur les actions d’atténuation. En dépit de l’annonce de quelques pays à Charm el-Cheikh, la COP27 n’a pas apporté d’impulsion nouvelle pour accélérer la baisse des émissions.

Engager la décrue des émissions mondiales

Si les nouveaux financements sont au rendez-vous, le déploiement des sources d’énergie décarbonée dans les pays moins avancés va pouvoir s’accélérer, notamment en Afrique subsaharienne où les investissements dans le renouvelable ont décroché depuis deux ans.

On se situera alors dans le cas de figure où tous les engagements conditionnels pris par les pays peuvent être réalisés. D’après le Secrétariat général de la COP, cela conduirait à dépasser le pic des émissions durant la décennie pour les ramener en 2030 à 3 % en dessous de celles de 2019 (alors qu’il faudrait viser ‑43 % dans les scénarios les plus ambitieux).

Les engagements complémentaires annoncés durant la conférence, notamment le passage de l’Union européenne de 55 à 57 %, ne changent pas fondamentalement pas la donne.

La clef d’une accélération de la baisse des émissions mondiales d’ici 2030 est détenue par les pays émergents qui ont un peu tendance à se faire oublier quand on discute du partage des responsabilités entre le Nord et le Sud. Plus de 60 % des émissions mondiales sont contrôlées par ce groupe de pays, qui n’appartiennent plus à celui des pays moins avancés sans avoir intégré le club des pays riches.

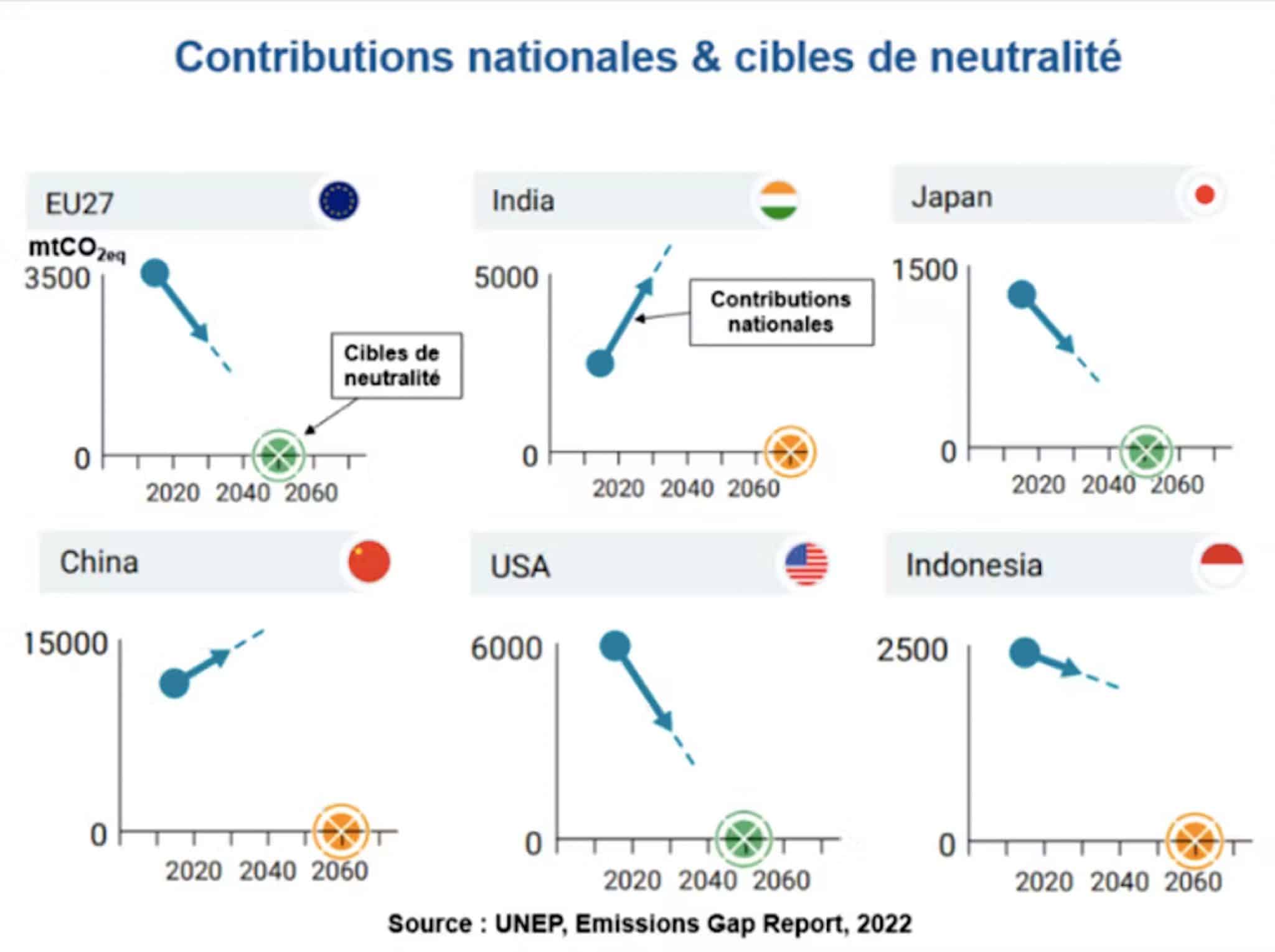

Or, ces pays n’ont généralement pas aligné leurs objectifs de moyen terme avec la cible de neutralité qu’ils affichent à long terme. Sitôt qu’ils le feront, la baisse des émissions mondiales prendra un élan bien plus rapide.

Les trajectoires d’émission à l’horizon 2030 ne sont pas toujours en phase avec la cible de neutralité. Auteur, Author provided

Les enjeux de l’action sur le méthane

Pour le premier anniversaire de l’initiative lancée conjointement par les États-Unis et l’Union européenne à la COP de Glasgow (2021) pour réduire d’au moins 30 % les émissions de méthane d’ici 2030, les signaux sont contrastés.

Le Programme des Nations unies pour l’environnement va déployer un dispositif de détection en temps réel les rejets de méthane, d’identification des sources et de suivi des actions correctrices. Centré au démarrage sur les grosses installations énergétiques, le dispositif doit s’étendre à l’ensemble des émissions, y compris celles de l’agriculture. Les États-Unis ont simultanément annoncé un renforcement de leur régulation interne, ce qui va dans le bon sens.

Il y a urgence à agir sur les émissions de méthane. L’Office météorologique mondial alerte sur l’accélération sans précédent de la croissance du stock de méthane dans l’atmosphère en 2020 et 2021.

Cette accélération pourrait provenir d’une rétroaction climatique, les températures plus chaudes et humides amplifiant la fermentation anaérobique dans les zones humides et les rizières. Si c’est le cas, le risque est que la poursuite de la hausse du stock de méthane contrarie les effets de la baisse des émissions de CO2 et retarde la perspective de neutralité climatique.

Qu’attendre des prochains rendez-vous climatiques ?

Si la COP27 n’a pas apporté de changements radicaux, elle a levé un obstacle de taille à l’accélération de l’action climatique en désamorçant les contentieux qui s’accumulaient sur les financements.

Durant les deux prochaines années, le premier bilan quinquennal de l’Accord de Paris sera réalisé. C’est une étape déterminante pour la construction d’un dispositif de monitoring et reporting qui est encore trop lacunaire.

Le prochain rendez-vous en 2024 aux Émirats arabes unis, situés à quelques encablures à l’est de Charm el-Cheikh, sera une excellente occasion d’apprécier à quel rythme doit s’opérer le retrait des énergies fossiles pour rejoindre une trajectoire de 1,5 °C. Une inconnue majeure à cet horizon concerne l’évolution de la guerre en Ukraine qui a dopé à court terme les investissements dans l’extraction et le transport du gaz d’origine fossile.

Le rendez-vous de 2025 pourrait se situer en Amazonie, à l’invitation de Lula, nouvellement élu à la tête du Brésil, qui a affiché l’ambition d’une déforestation zéro tout en maintenant intact le potentiel de production alimentaire de son pays. Un tel rendez-vous permettrait de donner toute sa place à l’agriculture et la forêt et de mieux rattacher la question climatique à celle de la protection de la biodiversité.