Complémentaire de la méthanisation et de la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale permet de traiter des déchets organiques humides. Elle offre un potentiel de 60 TWh de production énergétique par an.

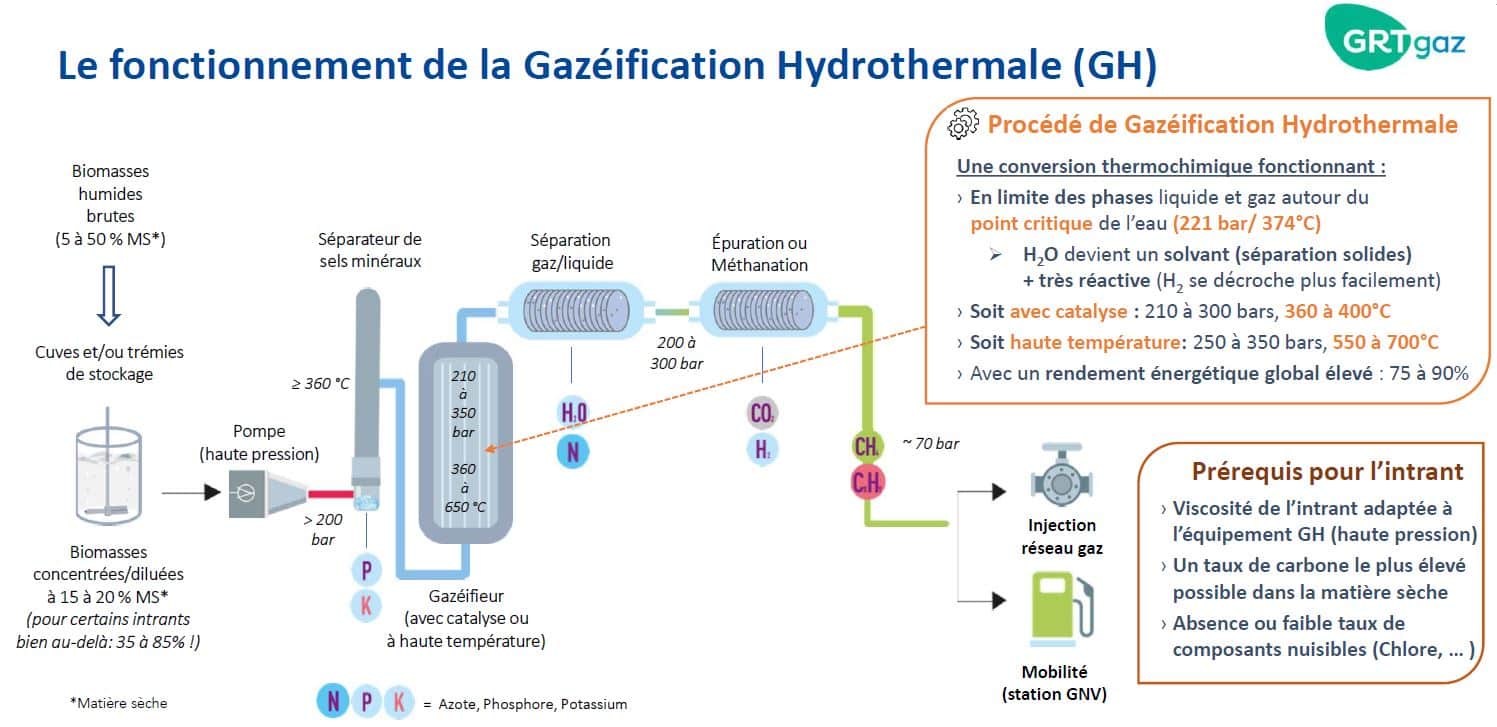

La gazéification hydrothermale est un procédé de conversion thermochimique à haute pression (210 à 350 bars) et à haute température (360 à 700 °C) s’adressant tout particulièrement à des déchets organiques humides.

Cette conversion thermochimique fonctionne en limite des phases liquide et gaz autour du point critique de l’eau (221 bars/374 °C). L’eau devient alors un solvant (séparation solide) et est réactive (l’hydrogène se décroche plus facilement).

Deux techniques sont alors utilisées : la catalyse (210 à 300 bars et 360 à 400 °C) ou la haute température (250 à 350 bars, 550 à 700 °C). Le tout permet un rendement énergétique global élevé, de 75 % à 90 %.

Source : La gazéification hydrothermale : Une technologie innovante, au centre de l’économie circulaire pour valoriser quasi complètement et localement des déchets organiques humides. © GRTgaz

Parmi ses avantages, la gazéification hydrothermale permet de traiter de nombreux déchets de biomasse en détruisant les composants nuisibles (virus, pathogènes…), en préservant au maximum les ressources valorisables tout en réduisant au strict minimum la quantité de déchets ultimes (métaux, métaux lourds, inertes). Elle est ainsi capable aussi bien de produire un gaz de synthèse riche en méthane (40 à 70 %), en hydrogène (5 à 30 %) et CO2 (20 à 30 %) que de récupérer la quasi-totalité du contenu initial de l’intrant en eau, en sels minéraux (phosphore, potassium…) et en azote pouvant être transformés en fertilisants (N, P, K). Ce procédé fonctionne sans apport d’air dans un circuit fermé et ne génère aucun polluant atmosphérique (NOx, CO, poussières), élimine tout composé indésirable (micro-organismes pathogènes, micropolluants, etc.) et ne génère que de faibles nuisances sonores et olfactives. La technologie convertit aussi bien la quasi-totalité du carbone contenu naturellement dans l’intrant que d’éventuels microplastiques en un gaz riche en méthane. L’eau résiduelle du procédé peut être amenée par une filtration adaptée jusqu’à un niveau d’eau potable et ainsi remplacer le recours à des ressources précieuses d’eau.

Parmi les nombreux avantages de cette technologie, citons :

• l’absence de polluants atmosphériques (NOx, CO, particules) ;

• un rendement énergétique élevé (de 70 à 90 %) ;

• une conversion du carbone très élevée (supérieure à 90 %) et de microplastiques ;

• un temps de conversion très rapide (1 à 10 min) ;

• une installation compacte et modulaire ;

• l’élimination des bactéries, des virus et des produits pathogènes ;

• la récupération de sels minéraux, d’azote soluble et de l’eau ;

• la production d’un gaz injectable très riche en méthane ;

• un bilan GES/ACV très favorable ;

• des nuisances sonores et olfactives faibles (une campagne de mesures sera réalisée dans le cadre du projet GHAMa, premier projet français de démonstration de gazéification hydrothermale, à Saint-Nazaire) ;

• la récupération de métaux et de métaux lourds.

La gazéification hydrothermale permet aussi d’éviter l’incinération. Malgré leurs taux d’humidité très élevés, bon nombre de biomasses humides se retrouvent en effet éliminées dans des unités de valorisation énergétique (UVE) ou des fours à hautes températures (cimenterie…), voire enfouies pour certaines. Parmi elles, on retrouve : des boues de STEP ; des farines animales ; des boues industrielles classées comme « dangereuses » ; la fraction fermentescible des ordures ménagères issue du tri mécano-biologique qui n’a pas pu être valorisée en compostage, parce qu’elle était non conforme ; tout autre déchet humide qui ne respecte pas les critères d’innocuité agronomique permettant un retour au sol (présence élevée d’éléments-traces métalliques, de plastiques ou de microplastiques, de pathogènes…).

La gazéification hydrothermale permet de traiter de nombreux intrants humides : boues de stations d’épuration (STEP) d’eaux usées urbaines et industrielles et boues de dragage ; digestats issus d’installations de méthanisation ; effluents agricoles ; effluents organiques industriels (agroalimentaires, chimiques, papetiers, pharmaceutiques…) ; déchets organiques humides urbains.

État de l’art

Les Pays-Bas sont aujourd’hui, avec une première usine industrielle d’une puissance de 18,6 MWth (16 t/h) en cours de mise en route, incontestablement le pays où la technologie de la gazéification hydrothermale est la plus avancée au monde. Elle bénéficie d’un fort soutien public (75 €/MWhPCS de méthane de synthèse injecté sur 12 ans pour les deux premiers projets d’expérimentation) et se trouve déjà inscrite dans la feuille de route « groen gas 2031 » du pays comme le mode de production de gaz renouvelable privilégié : avec une capacité de production estimée à 11,5 TWh/an, ce qui correspond à une puissance installée d’environ 1 400 MWth, elle devrait assurer 57 % de la production de gaz renouvelable du pays en 2030. Ailleurs en Europe (Allemagne, Suisse, Espagne) et dans le monde (États-Unis, Japon), les développeurs les plus avancés de la technologie sont déjà au stade de pilotes et de démonstrateurs préindustriels. En France existe un prototype d’une capacité de traitement de 10 kg/h (CEA Liten, Grenoble). Un premier projet de démonstration de 1 t/h (1 MWth) est en cours de montage à Saint-Nazaire (44). Sa mise en œuvre est prévue pour début 2024, mais dépend toutefois du cadre de soutien public qui lui sera accessible d’ici là. Deux sociétés françaises s’engagent comme développeur/porteur de la technologie de gazéification hydrothermale, Leroux et Lotz Technologies (gazéification hydrothermale haute température) et Vinci Environnement/Genifuel (gazéification hydrothermale avec catalyse).

Un potentiel de 60TWH/an

Environ 400 millions de tonnes brutes de gisements de déchets de biomasses humides sont générées chaque année en France. Parmi ce gisement global, un premier potentiel de gisement d’intrants humides, non mobilisé par d’autres technologies de valorisation, permettrait d’atteindre un potentiel de production de gaz renouvelable injectable dans le réseau de gaz d’au moins 30 TWhPCS/an se répartissant en :

• 23 TWh/an à partir d’excès de digestats de méthanisation agricole (environ 16 % du gisement) ne pouvant être compostés ou épandus près des sites de méthanisation et de boues et de digestats de boues de stations d’épuration (environ 80 % du gisement) ;

• 5 TWh/an à partir de boues de curage et dragage (ports, fleuves et canaux) étant trop polluées par rapport aux nouvelles normes ne permettant plus leur rejet en mer ;

• 2 TWh/an à partir de sous-produits animaux et végétaux (industriels IAA).

Un second potentiel de gisement d’intrants humides assurerait une production complémentaire de méthane renouvelable d’au moins 28 TWhPCS/an par gazéification hydrothermale. Il s’agit de déchets humides (boues industrielles, pulpes de betteraves, coproduits du biodiesel et du bioéthanol, liqueur noire, lixiviats de centres d’enfouissement, excès d’effluents agricoles) pour lesquels les industriels et les agriculteurs cherchent une alternative à leurs modes de valorisation. Compte tenu des intrants listés, de l’émergence de potentielles voies de valorisation énergétique alternatives (carburants liquides notamment), la trajectoire réaliste de production de biométhane par gazéification hydrothermale s’élève à au moins 50 TWh/an d’ici à 2050.

Leviers d’action et soutiens attendus

À l’instar des mesures déjà prises pour développer la filière méthanisation, la filière gazéification hydrothermale a également besoin, au plus vite, de cadres de soutien économique incitatif et réglementaire pour se développer :

• mise en place opérationnelle des contrats d’expérimentation et d’autres mesures incitatives et pérennes (injection dans le réseau de gaz, garanties d’origine, fiscalité, dérogation d’autorisation) pour lancer et sécuriser les premiers projets de production de biogaz de taille industrielle utilisant la gazéification hydrothermale ;

• définition d’un cadre réglementaire propre à la technologie pour éviter la mise en place d’actions injustifiées au regard du fonctionnement intrinsèque de la technologie (pas de combustion, pas d’odeurs, pas de rejets atmosphériques…).

En tant qu’outil et filière de production locale et décentralisée de gaz renouvelable, la gazéification hydrothermale mérite d’être inscrite dans la future Stratégie française sur l’énergie et le climat (SFEC) et dans sa déclinaison, la loi de programmation Énergie Climat (LPEC) 2023 et d’y occuper une place significative, au même titre que les autres filières innovantes (pyrogazéification, méthanation). La gazéification hydrothermale et les autres moyens de production de biogaz sont des éléments essentiels pour accélérer la décarbonation dans tous les secteurs d’activité et gagner en indépendance énergétique. À l’horizon 2030, la filière gazéification hydrothermale estime atteignable un objectif de production de 2 TWhPCS/an, ouvrant la voie à un objectif global plus ambitieux de production de gaz renouvelables dans la future LPEC, aux côtés des autres filières innovantes et de la méthanisation.

Groupe de travail actif

Le groupe de travail (GT) gazéification hydrothermale réunit un groupement de plus de 40 partenaires privés et publics multisecteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur de cette technologie d’avenir, animé par la transition énergétique au service des territoires. Créé officiellement en mars 2021, il vise à favoriser l’émergence de cette filière innovante en France, à la développer et à la structurer afin de faciliter durablement son implantation industrielle dans le paysage énergétique français d’ici à 2024. Ses travaux entendent renforcer la connaissance sur la technologie et ses nombreux atouts pour le développement d’une économie circulaire.

La gazéification hydrothermale est une technologie innovante et vertueuse de production de gaz renouvelable injectable dans les réseaux de gaz à partir de déchets et de résidus de biomasses humides. L’objectif du collectif est d’accompagner la structuration de la filière à l’échelle française d’ici à 2024, de contribuer aux objectifs de la transition énergétique et de l’économie circulaire et, plus largement, de la porter également au niveau européen.

Le GT gazéification hydrothermale entend fédérer les acteurs de la filière sur l’intégralité de sa chaîne de valeur : développeurs, producteurs de gaz renouvelables, sociétés de traitements de déchets, utilisateurs, équipementiers, associations, bureaux d’études, gestionnaires de réseaux de gaz, laboratoires de recherche et collectivités locales.

L’ensemble des partenaires reconnaît le potentiel de la gazéification hydrothermale pour traiter les déchets humides aujourd’hui peu, pas ou insuffisamment valorisés, promouvoir différents modèles économiques circulaires, participer à la décarbonation de l’industrie comme des autres secteurs et enfin contribuer à un mix de 100 % gaz renouvelable dans les réseaux de gaz français et européen d’ici à 2050.

Le GT contribuera à la création d’un écosystème multi-acteurs et multi-usages pour à la fois favoriser l’ancrage territorial de la technologie et réussir le passage à l’échelle industrielle. Dans ce cadre, il lancera des travaux spécifiques, notamment pour qualifier les matières et les flux valorisables (outre la production de méthane de synthèse, la production au moins partielle d’hydrogène à terme est également envisagée), identifier les externalités, définir les réglementations techniques applicables, développer des modèles d’affaires ou encore disposer de retours d’expérience sur les pilotes et démonstrateurs existants.

Photo ci-dessus : Une usine pilote de 110 kg/h GH catalytique par TreaTech / Paul Scherrer Institut installé sur une STEP. © GRTgaz